Add Your Heading Text Here

面癱

中醫談面癱

面癱是以口眼向一側歪斜為主症的病證,中醫學又稱「口眼喎斜」、「卒口癖」,俗稱「吊線風」。本病多發於季節更替時,患者或有受風寒史,任何年齡皆可發病。本病多發病急速,以單側面部發病多見。

其發病原因可由於患者身體正氣不足,脈絡空虛,衛表不固,風邪乘虛入侵面部經絡,致氣血痹阻;又或是因情志壓力因素導致肝鬱化火,兼夾素體飲食不節致濕熱積滯,阻塞經絡,致使筋肉失於約束,弛緩不收而發病。

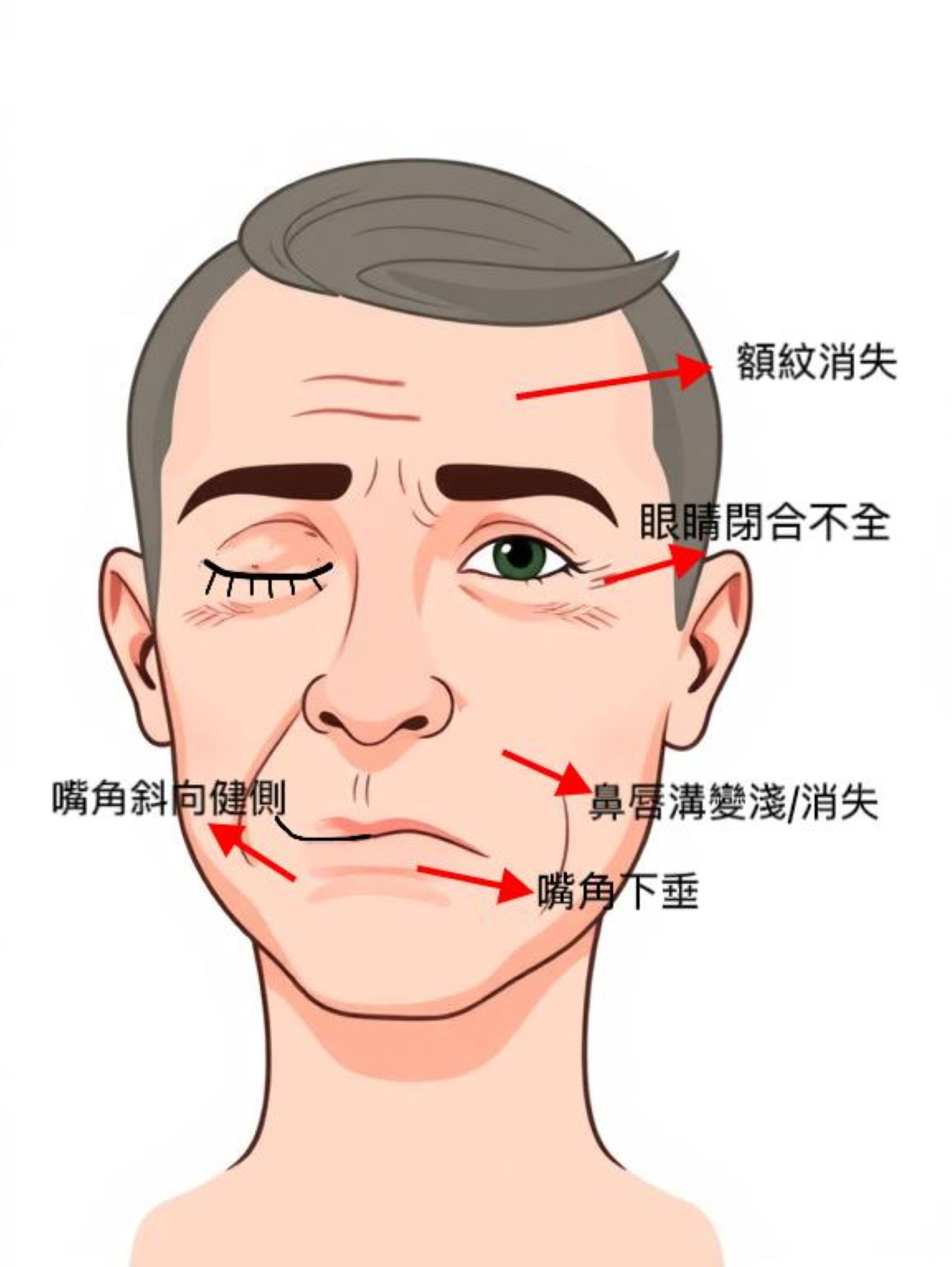

症狀表現

- 突然發病

- 一側面部肌肉緊綳、癱瘓、麻木,不能做出蹙額、皺眉、露齒、鼓腮等動作

- 病側眼瞼不能閉合,流淚

- 口角歪向健側

- 額紋消失

- 「法令紋」變淺

- 說話漏風、咬字不清

- 食物殘渣易滯留於病側的齒頰間隙內,常流口水

部分患者發病初期可伴見:耳後,耳下及面部疼痛,患側舌前2/3味覺減退或消失,聽覺過敏等症狀。若發病超過半年,面部癱瘓肌肉痙攣,口角反而歪向病側,出現「倒錯」現像。

面癱≠中風

面癱和中風皆可出現一側面部肌肉癱瘓、麻木,口角歪向健側的表現。於中醫角度,面癱及中風均可由於風邪入侵人體經絡,導致氣血痹阻而發病,同屬風中經絡病,但面癱病情相對中風輕,一般不會導致神志改變。而現代醫學認爲,面癱可分爲「周圍性面癱」和「中樞性面癱」,「周圍性面癱」以一側面部癱瘓爲主症,亦是本文所討論的對象。而中風屬於腦血管病變,以一側的肢體活動出現障礙爲主,或伴隨神志不清、語言不利等表現,可并發「中樞性面癱」,症見下面部表情肌癱瘓。

中醫論治面癱

中醫的治療方法主要包括針灸、中藥内服及推拿等。

針灸多選頭面部和肢體上的穴位,如絲竹空、攢竹、魚腰、太陽、陽白、四白、巨髎、地倉、頰車、翳風、下關、風池,以輕刺激爲主,並取肢體遠端穴位,如合谷、太沖、崑崙等,以疏通經絡,調氣活血。同時,可在患側面部進行閃罐,以促進局部氣血運行。亦可進行推拿或刮痧手法,舒緩肌肉板滯情況,多管齊下,加快面癱的治癒率,縮短病程。

在中藥方面,一般取疏風散邪通絡中藥爲主,並因應證型兼證,或加以散寒,或佐以清熱利濕,或益氣活血,或疏肝行氣,或平肝熄風。

面癱患者越早接受治療,痊愈速度越快,一般如能夠在起病七天內進行治療,大部分病人可在完成兩至四星期的療程後完全康復。部分患者在治療過程中會出現面肌不自主跳動或痙攣,此時要避免局部強刺激,並堅持不間斷治療,直至痊癒,避免出現後遺症。若延誤治療,容易影響顔面肌肉神經功能恢復,可遺留面肌痙攣或無力、眼睛閉合不全及嘴歪等症狀,影響外觀,預期治療效果或較差。因此一旦發現面癱,應盡快求醫。

調護

日常護理方面,患者應多加休息,注意保暖,特別避免面部受風寒,睡眠時勿靠近窗邊,外出時可配戴口罩、眼罩、帽子,宜用溫水洗面漱口。如眼瞼不能閉合,建議不時滴眼藥水,以防眼睛過乾。飲食宜清淡,禁煙、酒,暫戒蝦蟹、牛羊肉、韭菜等偏濕氣重及溫燥食物。進食後要及時漱口,清除患側頰齒間的食物殘渣,保持口腔清潔。

此外,患者在治療期間可配合自我復健方法,如熱敷患側面部,按摩面部肌肉,並行面部肌肉訓練,如對著鏡子做皺眉、抬額、露齒、鼓腮、吹口哨等動作,每日練習2至3次。

面癱患者只要及時就醫,治療得當,一般預後良好,但痊愈後也要謹慎防護,預防復發。

(以上資訊僅供參考,各人體質有異,詳情請向註冊中醫師查詢)

工人醫療所

北區中醫教研中心

梁凈雯中醫師